下水道事業のあゆみ

下水道の役割

下水道とは

私たちの生活に水はなくてはならないものです。

炊事、洗濯、お風呂、トイレ等、暮らしのいろんなところで水は使われ、汚れた水になります。汚れた水は下水道管をとおって下水処理場に運ばれてきて『きれいな水』に生まれ変わります。

下水道は、私たちの自然を守り、暮らしを快適なものにする大切な施設で、水道、電気、ガスなどと同じく、私たちの生活に欠かせないライフラインです。

トイレの水洗化

トイレを水洗化することは下水道の基本的な役割です。トイレの水洗化は文化のバロメーターとも言われ、きれいで住みやすいまちづくりのお手伝いをします。

水害から暮らしを守る

私たちのまちは近年の急速な都市化により、田んぼや畑、ため池等が少なくなり、道路やコンクリートの建物が増えました。暮らしやすくなる半面で、そこに雨が降ると、多量の雨水が溢れます。この雨水をすみやかに川に流したり、地下にためたりすることも下水道の役割のひとつで、大雨により水害から私たちの大切な財産を守ります。

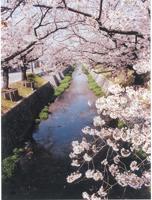

海や川をきれいに

私たちが汚した水や工場等で汚れた水をそのまま海や川に流すと、魚や虫等いろいろな生きものがいなくなったり、人間にも病気をもたらします。下水道は、汚れた水を「下水処理場」できれいな水にして、海や川に返し、自然や生きものを守ります。

リサイクル

下水道から出る水、汚泥等は、多くの利用可能な資源・エネルギーを有効利用することにより、地球環境を考慮した省エネルギー・リサイクル社会の実現に向けて貢献します。

下水道の区域

下水道の種類

流域下水道

複数の市町村からの下水を受け入れるための幹線及びポンプ場と、これを処理するための処理場からなり、都道府県が事業を行うもので、池田市では箕面川以南の石橋地区、旭丘及び新町の一部と細河地区が、大阪府と兵庫県が事業主体となる「猪名川流域下水道」の計画区域に入っています。

猪名川流域下水道

淀川水系猪名川流域を処理区とした流域下水道で、昭和41年11月に都市計画決定を行い、事業を着手しました。排除方式は大部分が分流式で池田市、豊中市の一部が合流式となっています。関係市町は、現在、本市を含む豊中市、箕面市、豊能町と兵庫県伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町の6市2町からなります。

公共下水道

市町村が区域内の下水を集めるための管渠とこれを処理する処理場とを合わせて建設する単独公共下水道と、流域下水道に流入する公共下水道で市町村が管渠を建設する流域関連公共下水道とがあり、池田市では五月山以南、箕面川以北の区域が、前者の単独公共下水道で事業を実施しています。

特定環境保全公共下水道

都市計画区域内の市街化区域外及び都市計画区域外(農村、漁村、観光地等)で事業を実施するもので、池田市では細河地区で実施しています。

下水道のあらまし

池田市の下水道事業

池田市の下水道事業は、昭和28年に市内の浸水対策として旧市街地225.20haの区域を対象に事業着手し、逐次計画区域を拡充してきました。

昭和51年には、市街化調整区域である細河地区を特定環境保全公共下水道として事業認可を得て、環境整備はもとより池田市の上水道源である猪名川・余野川の水質保全を図るため事業を実施してきました。

現在の公共下水道の全体計画区域面積は1,115.39haとなっています。下水処理に関しては、新町・旭丘の一部と細河地区を除く箕面川以北の区域は池田市下水処理場で処理を行い、箕面川以南・旭丘の一部・新町の一部及び細河地区の区域については、6市2町により構成する猪名川流域下水道の原田水みらいセンターにおいて共同処理をしています。

池田市のマンホール

池田市下水処理場

池田市下水処理場は、昭和43年度に処理能力14,000立方メートル/日の供用を開始し、その後も増設を進めてきました。平成16年度には大阪湾流域別下水道整備総合計画の適合を図り、全量を高度処理とする58,100立方メートル/日の処理能力に計画変更し、平成19年度から高度処理事業に取組んでいます。

下水道事業の主要年表

S28:旧市街地を浸水対策として認可を得て事業着手桜通りより幹線工事着工

S35:し尿処理場(神田浄園)建設開始

S38:下水処理場建設開始

S40:猪名川流域下水道事業発足

S42:池田市下水道条例、施行条例制定(水洗便所改造貸付金、助成金制度発足)受益者負担金及び工事説明会開始(室町地区より面整備に着手)「池田都市計画下水道事業受益者負担に関する省令」により徴収開始

S43:下水処理場14,000立方メートル/日供用開始

S44:猪名川流域下水道左岸幹線通水

S47:下水処理場35,000立方メートル/日供用開始猪名川流域下水道余野川幹線工事着工(池田市受託)

S51:特定環境保全公共下水道事業開始

S52:池田市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例制定(条例第17号)

S55:猪名川流域下水道余野川幹線一部竣工(池田市下水処理場で暫定処理開始)

S61:下水処理場増設工事56,000立方メートル/日完成

S62:せせらぎモール第1期通水

H10:下水処理場増設工事63,600立方メートル/日完成池田処理区全域分流式に変更

H12:猪名川流域下水道余野川幹線全線完成

H14:八王寺川雨水増補幹線完成

H19:下水処理場高度処理施設1池完成

H22:石橋第1増補幹線完成

H25:B-DASHプロジェクトとして国土技術政策総合研究所を委託研究契約を締結

H27:下水道人口普及率100%達成

H29:マンホールカード(やまばと)作成

H31:石橋第2増補幹線完成

R4:八王寺川バイパス管完成

R5:神田地区貯留施設完成

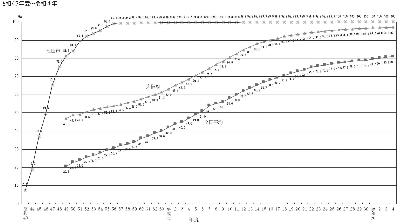

普及(整備)状況

汚水の普及状況

池田市の下水道は、昭和28年に密集市街地の浸水対策に始まり、その後逐次計画区域を拡充し、昭和38年には都市環境の整備改善を目的とした下水道整備計画を策定して、本格的に市街地の管渠布設および終末処理場の建設に着手しました。

一方、市街化調整区域である細河地区を大阪府下で初めて特定環境保全公共下水道として昭和51年度に事業認可を取得し、池田市の水道水源である猪名川、余野川の水質保全を図るため事業に着手しました。これにより、行政区域内の市街化区域、および市街化調整区域の既成集落地のほとんどが下水道計画区域となり、平成26年度末には処理人口普及率が100%に達しています。

処理人口普及率の推移(令和4年度末時点)

雨水の整備状況

雨水対策事業については、昭和51年に公共用水域の水質汚濁防止の観点から合流式で既に整備済の区域を分流式に変更し、旧来の用排水路を雨水排水施設として事業を推進してまいりましたが、平成6年、9年の度重なる集中豪雨により浸水被害が多発したため、平成9年度に池田処理区全域の排除方式を分流式に変更するとともに、流出率、降雨確率年を見直し、計画のレベルアップを図りました。その後、雨水対策の強化に努めてきました。

浸水対策事業の一環として、平成14年度末には八王寺川雨水増補幹線が完成しました。また、石橋地区の浸水軽減を図るため、平成22年度に石橋第1増補幹線が完成しました。

しかし、近年では全国的な気候変動の影響によりゲリラ豪雨が多発するようになり、平成26年度に再び床上浸水被害が発生したことから平成30年度に浸水被害軽減計画を策定した。そして、令和元年度より、池田処理区の床上浸水対策事業に着手し、八王寺川バイパス管、夫婦池貯留池、学大脇塚貯留管及び神田地区貯留施設を整備し、令和6年度より供用を開始している。

整備前

整備後

下水道の維持管理

本市の下水道は、事業着手から70年を経過し普及率はほぼ100%となっています。このように下水道の普及とともに、施設は増大していきます。市街地を中心に整備を始めた管渠の中には耐用年数を超えたものもあり、老朽化して道路陥没の原因となり、また木根の侵入や不等沈下等により流下能力不足となっているものもあります。路面下の空洞調査、管渠内調査により管渠の状況を把握し、施設の改築や修繕を計画的・段階的に実施しています。

下水道は一日も休むことができない重要な業務を担っている施設です。安全なまちづくりをめざして、効率的な維持時間を行い大切な財産を守っています。

管渠内のカメラ調査

管渠の改築工事

今後の下水道整備

池田市の下水道事業は早期に着手したことから、管渠や処理施設の老朽化が進んでおり、更新需要が今後増加していきます。予防保全の観点からストックマネジメント計画に基づき、計画的な更新や長寿命化に併せて耐震化に取り組んでいます。

更新日:2025年01月08日