ふくまる心肺蘇生法

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた心肺蘇生法について

新型コロナウイルス感染症が流行している現状におきまして、市民の方が行う救急蘇生法について厚生労働省より、指針が発表されましたので下記URLをご参照の上、自身の安全を第一に実施してください。

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)

ふくまるくん・ふくまるちゃんによる心肺蘇生法(CPR)講座!

皆さんも、ふくまるくん、ふくまるちゃんと一緒に心肺蘇生法を学びましょう!

応急手当を見につけましょう!

最近の救急活動では、交通事故のほかに、呼吸器系や循環器系の疾患で、一刻を争う急病人が増加しています。

また、健康そうに見えていた人がある日突然急死してしまう主な原因は「急性心筋梗塞」や「脳卒中」です。これらは生活習慣病とも呼ばれています。

これらの突然死を予防するためには、事故を未然に防ぐことが重要であり、あわせて日頃から生活習慣病のリスクを低下させるとともに、「おかしいな!」と思ったら早期に医療機関で治療を受けることも重要です。

命を落とす人たちを助けるためには、事故の場合は事故直後、急病の場合は発病直後の早い段階で適切な応急手当が行われ、救命の連鎖(下図参照)が開始されることが重要です。

このページでは、救命の連鎖の中でも最も重要な応急手当について説明します。

いつでも、どこでも、尊い生命を救うために、正しい応急手当を身につけましょう。

1.心停止の予防

日常生活の中で、心停止や呼吸停止となる原因を未然に防ぐ。

2.心停止の早期認識と通報

心停止の可能性を認識すれば、応援を呼び119番通報する。

3.市民による早い応急処置

バイスタンダーによる心肺蘇生法とAEDによる救命処置。

4.救急隊や病院における集中治療

応急処置のみで回復しない人に対して、医療機器を用いての治療。

応急手当が必要です

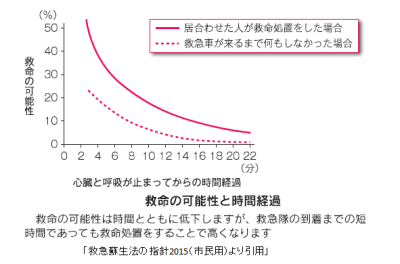

私たちは、いつ、どこで突然のけがや病気におそわれるかも分かりません。そのとき、落ち着いて傷病者の状態をよく観察し、その症状に適した応急手当をすることが大切です。けがや病気の中には、心筋梗塞や不整脈のように心臓が突然に止まってしまうもの、呼吸が出来なくなり心臓が止まってしまうもの、大出血でショックになり心臓が止まってしまうものなど重篤なものがあります。このようなとき、救急車が来るまでに何らかの応急手当をしないと命は助かりません。右の図は、心臓と呼吸が止まってから救急車が来るまでに何もしなかった場合と、居合わせた人が救命処置をした場合の救命の可能性を表したものです。この図からその場に居合わせた人が心肺蘇生法を行うことが最も大切であることが分かると思います。

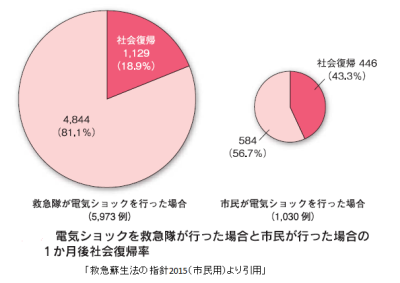

元気だった人が心疾患、特に心筋梗塞などが原因で突然倒れたような場合、心臓の筋肉が不規則にブルブルと震え、全身に血液を送り出すことができない状態(心室細動)になっていることが多いとされています。

この心臓の状態を正常に戻すためには、早期にAEDという機器を用いて心臓に電気ショックを行うことが、最も適切な処置です。

右の図は心室細動を起こしてから電気ショックを行うまでの時間の違いが、どれくらい社会復帰に影響するかを表しています。この図から救急隊到着までの市民による早期の電気ショック実施が、いかに優位性があるかが分かると思います。

AEDが近くにない場合やAEDを用いた電気ショックの適応とならない場合もありますので、胸骨圧迫や人工呼吸などの心肺蘇生を行なうことは、とても大切なことです。

AEDの取り扱いを含めた心肺蘇生法や止血などの応急手当を、いつでも勇気を持って行なえるように身につける必要があります。

AEDとは、Automated External Defibrillator : 自動体外式除細動器の略で、市民の皆さんに簡単、安全に電気ショックを行なっていただくことのできるようにつくられた医療機器です。

参考文献「AHA心肺蘇生と救急血管治療のための国際ガイドライン2000日本語版」 (AHA:アメリカ心臓協会)

心肺蘇生法の手順

1.反応をみる

周りの安全を確認しながら傷病者に近づきます。

- 呼びかける

- 軽く肩をたたいてみる

呼びかけても、軽く肩をたたいても動きや返事が無いときは、反応が無いと判断します。

2.119番通報とAEDの手配

倒れている人の反応が無い場合は

- 助けを呼び、人を集める

- 集まった人に119番通報やAEDを持ってくるように依頼する

3.呼吸をみる

傷病者が「普段通りの呼吸」をしているかどうかを確認します。

方法

- 傷病者のそばに座る

- 傷病者の胸部や、腹部の上がり下がりを見る

呼吸の観察は気道確保は行わず胸部と腹部の動きを見ます。

呼吸の確認は、10秒以内に行ってください。

普段どおりの息をしていなければ、「呼吸なし」と判断します。

しゃくりあげるような不規則な呼吸「死戦期呼吸」も「呼吸なし」と判断します。

判断に迷う場合は胸骨圧迫を開始してください。

- 普段どおりの息をしている場合は、回復体位にしてください。

回復体位については11.を見てください。

4.胸骨圧迫

普段どおりの呼吸がない場合は、胸骨圧迫を行います。

成人の場合

1.押さえる位置 胸の真ん中(胸骨の下半分)

2.手の組み方

- 両腕で圧迫するために両手を重ねて、両肘を伸ばす。

- 両手の指を互いに組むと、より力が集中します。

3.押さえ方

- 指先を相手の胸から離し、掌の付け根で押さえてください。

- 傷病者の胸が約5センチメートル沈むように強く圧迫します。

- 胸が元の高さに戻るように十分に圧迫を解除します。

4.リズム

1分間に100~120回の早いテンポで、30回連続して絶え間なく圧迫する。

胸骨圧迫は、 「強く!早く!絶え間なく!」 実施する。

そして、圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、十分に力を抜き、胸が元の高さにり戻るようにします。

胸骨圧迫と人工呼吸(30:2)は相手に何らかの反応や嫌がるなどの動きが現れる、または救急隊などに引き継ぐまで続けてください。

小児・乳児の場合

心肺蘇生法は基本的に成人と同じですが、異なる点は表の中に示すとおりです。

押さえる手の形は、下のイラストを参考にしてください。

| 対象者 | 押さえるリズム | 押さえる位置 | 押さえる手の形 | 押さえる深さ |

| 成人 | 毎分100~120回 | 胸の真ん中 (胸骨の下半分) |

両手 | 約5センチメートル |

| 小児 | 毎分100~120回 | 胸の真ん中 (胸骨の下半分) |

両手または 片手 |

胸の厚さの 約1/3 |

| 乳児 | 毎分100~120回 | 胸の真ん中 (胸骨の下半分) |

指2本 | 胸の厚さの 約1/3 |

| 対象者 | 吹き込む時間 | 吹き込む量 |

| 成人 | 約1秒 | 胸が軽く 上がる程度 |

| 小児 | 約1秒 | 胸が軽く 上がる程度 |

| 乳児 | 約1秒 | 胸が軽く 上がる程度 |

胸骨圧迫と人工呼吸の比率 30:2

(小児:1歳~およそ15歳まで、乳児:1歳未満)

5.気道の確保

空気の通り道を開きます。

- 手を額におく

- 反対の手の指先を、あご先に当てる

- あご先を持ち上げながら、頭を後ろにそらす

- 反応がなく倒れている人は、舌が落ち込み、空気の通り道を塞ぐ場合があります。

6.人工呼吸

普段どおりの息がない場合は、人工呼吸を開始します。

成人の場合

頭部後屈あご先挙上方により、気道を確保したまま

- 鼻を軽くつまむ

- 息を吹き込む

鼻をつまむのは、人工呼吸のために吹き込んだ空気が鼻からもれるのを防ぐためです。

息を吹き込むときは、空気がもれないように、自分の口を大きく開けて、相手の口を覆い、1回あたり約1秒かけて、相手の胸が軽く上がる程度の量を吹き込みます。

これを2回繰り返す

- 人工呼吸が困難な場合、又は、感染防止用具がない場合や準備に時間がかかる場合は、胸骨圧迫を続けてください。

- 口対口の人工呼吸で病気が感染する可能性はほとんどありません。

しかし一方弁付呼気吹込み用具などの感染防止用具があれば、使用してください。

7.AEDが到着

AEDの電源を入れます。ふたを開けると自動的に電源の入る機種もあります。その後はAEDの音声メッセージに従い行動してください。

- 「反応」や「普段どおりの息」のある傷病者にAEDを使用することはできません。

- 対象は、新生児から使用可能です。

8.電極パッドを貼る

電極パッドに描かれているイラストのように胸部に直接しっかりと密着するように貼り付けます。

- 電極パッドは袋を開け、シールをはがし、粘着面を胸部の肌に貼り付けてください。

- 電極パッドを貼る際、胸部が水や汗などで濡れている場合は、タオルなどでふき取ってください。

- ペースメーカーなどがあれば、その位置を避けて電極パッドをはってください。

- 医薬用貼付剤を貼られている場合は、はがすようにしてください。

- 機種によっては、電極パッドのコネクターを本体に接続する必要があります。

- AED本体に成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている機種や成人用モードと小児用モードの切り替えがある機種があります。その場合には未就学児か否かで使い分けてください。

但し、小児用パッドがないなどやむを得ない場合は成人用パッドで代用してください。

9.心電図の解析

AEDから「離れて」というような音声メッセージが流れた場合、心肺蘇生法を実施している人を含めて、傷病者には次の音声メッセージがあるまで、誰も触れないようにしてください。

- AEDが電気ショックが必要かどうか心電図を調べていますので、解析中は傷病者に触れないようにしてください。

10.電気ショック

心電図の解析の結果、電気ショックが必要な場合は

- 「電気ショックが必要です」と音声メッセージがあった場合、自動的に充電が始まります。

- 数秒後に充電が完了し、「ショックボタンを押してください」などの音声メッセージや充電完了の連続音が流れ、ショックボタンが点滅します。

- 「離れて」と注意を促し、あなた自身と周りの誰もが傷病者に触れていないことを確認し、ショックボタンを押してください。

- 電気ショックを行った後や「ショックは不要です」などの音声メッセージがあった場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。

- 傷病者が動き出すか救急隊に引き継ぐまで、AEDを使った心肺蘇生を続けてください。

11.回復体位

反応はないが、普段どおりの息をしている場合には、吐物などによる窒息を防ぐため、傷病者を回復体位にし、観察を続けてください。

- 下あごを前に出し、両肘を曲げ上側のひざを約90度曲げて、傷病者が後ろに倒れないようにします。

池田市消防署では、毎月3回普通救命講習を実施しております。

受講を希望される方は、普通救命講習のお知らせをご覧下さい。

また、救急車の適正利用についても、引き続き皆様のご理解、ご協力をお願いします。

参考文献 「家庭の救急ノート」このノートあなたの救急救命士 財団法人大阪市消防振興協会

更新日:2021年02月01日