平成23年6月1日より全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました!!

平成23年6月1日より

全ての住宅に”住宅用火災警報器”の設置が義務付けられました!!

『住宅火災からあなたの大切な命を守るために』

(消防庁調べ)

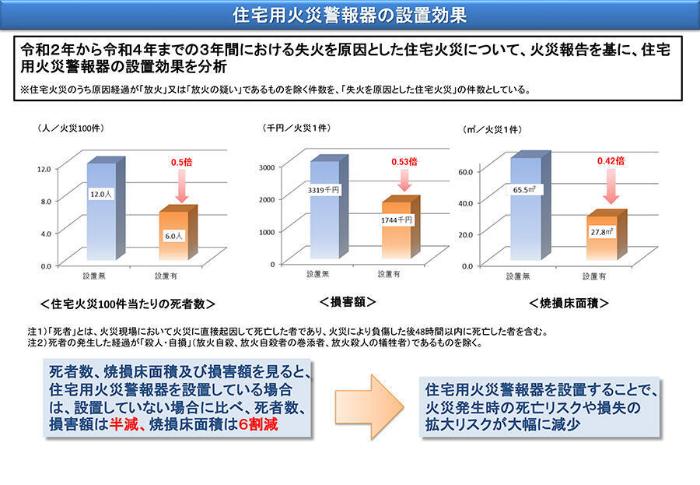

住宅火災の実態について

住宅火災による死者数は、年々増加の傾向にあります。特に死者の半数以上が、65歳以上の高齢者で、時間帯で見ると、就寝時間に死者の発生が集中しています。

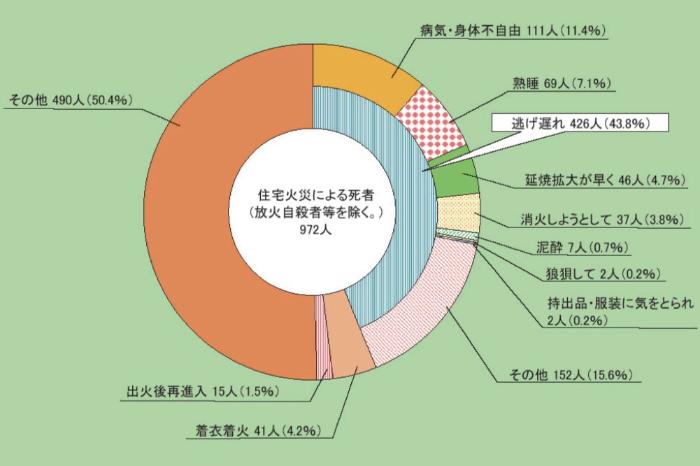

住宅火災で死に至った原因

(令和5年版 消防白書より)

住宅用火災警報器の種類について

住宅用火災警報器には、大きく分けると「煙」に反応するタイプ「煙式」と「熱」に反応するタイプ「熱式」の2種類があります。また、「煙」と「熱」の両方に反応するタイプ「複合式」やガス漏れなども感知するタイプがあります。電源は、電池式と家庭用電源(100ボルト)で作動するものがあり、警報もブザーや音声で知らせるものがあります。

「煙式」寝室・階段・廊下に設置します!

壁掛けタイプ

壁掛け・天井取り付けタイプ

「熱式(定温式)」台所への設置が適しています!

共同住宅等においてすでに自動火災報知設備・スプリンクラー設備が設置されている場合は、免除されます!

台所への設置は、熱感知器(定温式)を推奨しています!

住宅用火災警報器の取り付け方について

設置場所について!

取り付けが義務付けられている所

取り付けをおすすめする所

7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の取り付けが必要です!

質問について

Q1 価格は、いくらするの??

価格は、1個2,000円から10,000円程度で販売されています。(メーカーにより違いがあります)

Q2 取り付けは、簡単ですか??

壁や天井にネジを取り付けることが出来れば、誰にでも簡単に設置することが出来ます!

Q3 寝室の用に供する居室とは何ですか??

通常寝室としている部屋ですが、日中は居間として使用し、夜は、布団を敷いて寝る部屋も設置が必要です。しかし、来客のための居室は、寝室として扱っていません。

Q4 住宅防火対策は、本来自己責任の分野では??

消防法においては、住宅における防火安全性については、基本的に自己責任において安全性を確保すべきとの思想から規制の対象外でありましたが、住宅火災による死者数が急増していることから、市民社会における自己責任をまっとうするため効率的・効果的に死者発生の抑制を図れるよう義務付けが必要となったものです。

住宅用火災警報器のお手入れ3つのポイント!

1.乾電池タイプは交換を忘れずに!

乾電池タイプの火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動点検のときに『電池切れかな?』と思ったら、早めに交換することをおすすめします。また、電池が切れそうになったら、音やランプで交換時期を知らせてくれます。

2.おおむね10年をめどに、機器の交換が必要です!

火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールを貼ってあるか「ピー」という音などで交換時期を知らせます。そのめどがおおむね10年です。

詳しくは購入時の取扱い説明書を確認して下さい。

3.定期的に作動するか点検しましょう!

定期的(1ヶ月に1度が目安です。)に、火災警報器が鳴るかどうか、テストしてみましょう。また長期に家を留守にしたときにも、火災警報器が正常に動くかテストしましょう。点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。

悪質な訪問販売に注意!!

消防職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することは一切ありません!

悪質業者のなかには、消防署といった公共機関の人間を装って家を訪れ、販売するのが一般的な手口で、あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者には、十分注意して下さい!

「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意!

訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約をするのではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と見積もりを比較するなど、十分考えましょう。

詳しくは、市消費生活センターへ(電話 072-753-5555)

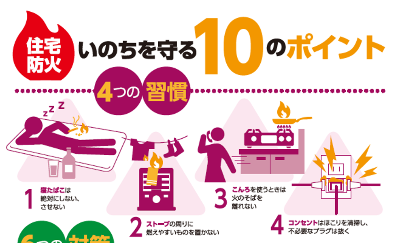

住宅防火 いのちを守る 10のポイント!

4つの習慣・6つの対策

住宅火災では多くの方のかけがえのない命が失われており、特に高齢社会を背景に多くのお年寄りが住宅火災の犠牲となっています。死者の発生した住宅火災の主な原因は、たばこ、ストーブ、こんろです。火の取り扱いには十分な注意をはらい、4つの習慣と6つの対策に取り組みましょう。

4つの習慣

- 寝たばこは絶対にしない、させない。

- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

- こんろを使うときは火のそばを離れない。

- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

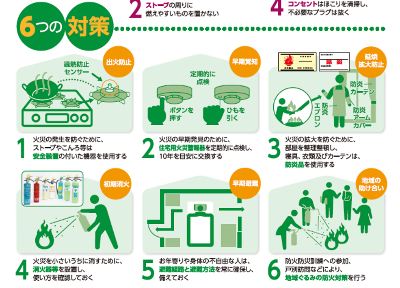

6つの対策

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

更新日:2024年11月01日